合わせ目消し

プラモデルは複数のパーツを組みたてる……という性質上、デザインには無い「合わせ目」が発生する場合があります。そのままでも、消してもOK。気になるようであれば、消していきましょう。

合わせ目消しで使用した道具

- タミヤ イージーサンディング

- ガイアノーツ マイクロセラブレード

- 神ヤス カッティングタイプ 240番

- 神ヤス カッティングタイプ 400番

- アルゴファイルジャパン アルティマ5

株式会社タミヤの瞬間接着剤より「イージーサンディング」を使います。硬化後に削ることを想定された瞬間接着剤であり、プラスチックに近い硬度が特徴。合わせ目消し・ヒケ処理などにオススメな瞬間接着剤です。

硬化した瞬間接着剤の成型にはガイアノーツ株式会社のセラミック刃のナイフを使います。パーティングラインの処理や合わせ目の処理にオススメなツール。金属の刃のデザインナイフに苦手感がある方にオススメです。

ヤスリは240番で削り、400番で整えます。気になる場合は600番~と細かくしていきますが、そこは好みに応じて選択しましょう。電動ヤスリを使用するので最初から両面テープがついている「カッティングタイプ」を選択。1cmほどの大きさにカットして使います。

ヤスリ掛けにはアルゴファイルジャパン株式会社の「アルティマ5」を使います。前後に動くタイプの電動ヤスリ掛けツール。先端には上述のヤスリを1cm程度にカットして、装着しています。

盛って・削る

- パーツの隙間を開ける

- 合わせ目を消したい部分の断面に瞬間接着剤を塗る

- パーツを合わせ、接着する

- ムニュとでた瞬間接着剤を綿棒などで軽く拭き取る

パーツの合わせ目にある「溝」を瞬間接着剤で埋めて、合わせ目を消します。4番で瞬間接着剤を綿棒で軽く拭き取っていますが、硬化時間の短縮と、ヤスリ掛けの手間の削減のため。

硬化促進剤を使わない場合は若干ヒケる(体積が減る事)ので、軽く拭き取るのがポイントです。

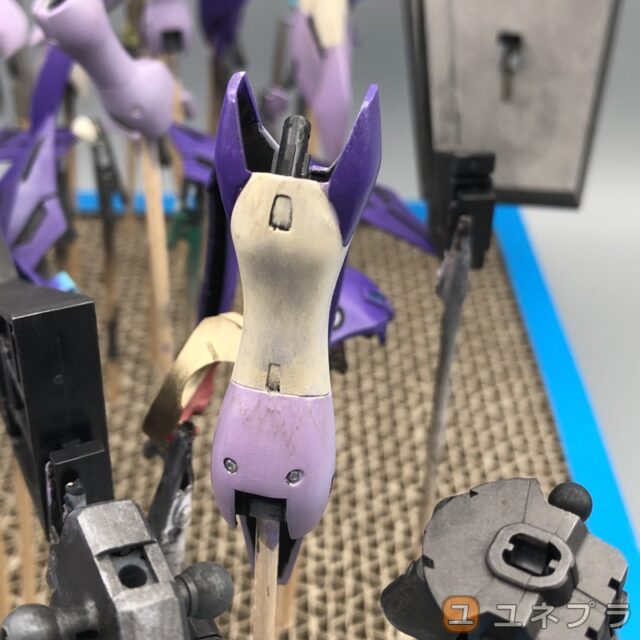

後ハメ加工

合わせ目消しを行う場合、挟み込むパーツを挟み込んでから、接着する必要があります。しかし異なる色にしたい場合などは別パーツにしておきたいもの。

非可動部分ならば少ない手間で後ハメ加工が可能な場合も。最終的には接着するプランをとりましょう。

後ハメ加工で使用した道具

- ニッパー

- 神ヤス カッティングタイプ 240番

- 神ヤス カッティングタイプ 400番

- アルゴファイルジャパン アルティマ5

「HG 1/144 ガッデス」の腕部の赤いパーツを後ハメ加工します。このパーツは非可動部分。ピンや出っ張りをニッパーでカット。その後にヤスリ掛け。塗装などが終わり、最終的に瞬間接着剤で固定を行えばOKです。

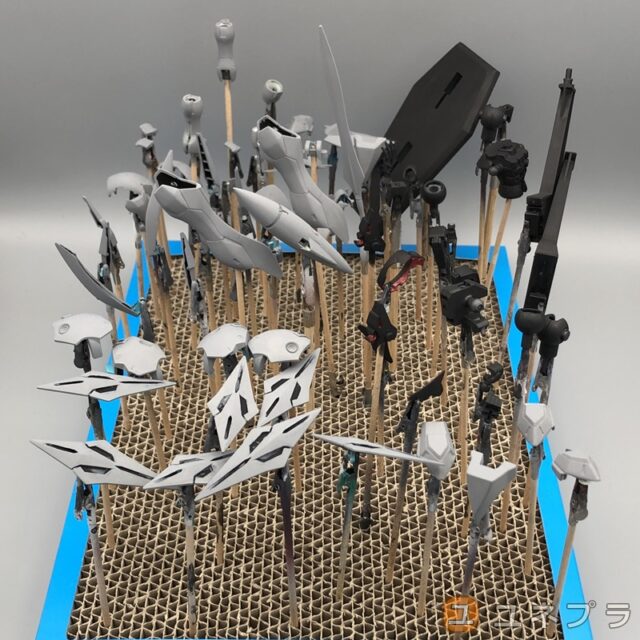

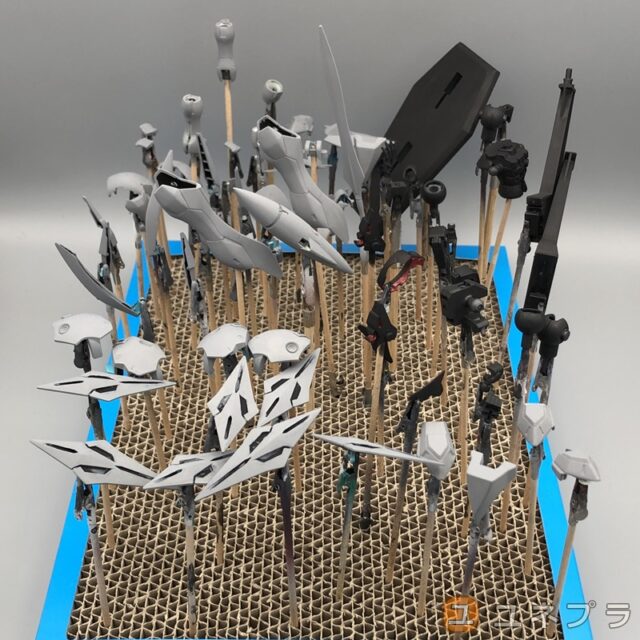

下地塗装

塗装の準備として行う「下地塗装」

以下の目的がある場合はオススメな工程です。

- 成型色を統一したい

- 絵具・塗料の食いつきを高めたい

しかし、下地塗装の分だけ塗膜は分厚くなります。

必要に応じて「やる・やらない」を選択しましょう。

下地塗装で使用した道具

- ターナー色彩 U-35 ACRYLICS ジェッソ

- ターナー色彩 U-35 ACRYLICS ブラックジェッソ

- ぺんてる ネオセーブル 平筆14号

下地材はターナー色彩株式会社のアクリル絵具のシリーズ「U-35 ACRYLICS」から。白い下地材である「ジェッソ」。黒い下地材である「ブラックジェッソ」を使います。

台座、関節などの暗めの色をゴールとするパーツには「ブラックジェッソ」

装甲などの明るめの色をゴールとするパーツには「ジェッソとブラックジェッソ」を調色した下地材を使います。

筆はぺんてる株式会社のネオセーブルより、「平筆14号」を選択。大きめの筆ではありますが、下地塗装のような単色をガンガン塗るのに適した筆です。

塗装

色を塗る工程である「塗装」。使う道具、手法によっていろいろございますが、筆によって塗る「筆塗り」で進めて行きましょう。

塗装で使用した道具

- ターナー色彩 U-35 ACRYLICS

- ターナー色彩 グレージングメディウム

- ぺんてる ネオセーブル 平筆14号

- ぺんてる ネオセーブル 平筆6号

- ぺんてる ネオセーブル 丸筆0号

ターナー色彩株式会社のアクリル絵具「U-35 ACRYLICS」を使います。水で希釈が可能な水溶性。乾燥後は耐水性へと変化する絵具。ラッカー塗料には及ばないものの、強めの塗膜です。

練りは濃いめのヘビーボディ。筆塗りに適しており、スプレー塗装には向いていません(できなくはありませんが、難しい)

そして臭いが少なく、シンナー臭などが苦手な方にもオススメな絵具です。

U-35 ACRYLICSの関連記事

添加剤として同シリーズの「グレージングメディウム」も使います。絵具の乾燥を遅らせる……点は「リターダー」と同じですが、

- 絵具の伸びを良くする

- 透明性を上げる

- 光沢感を上げる

……などの効果があり、グレージング(グラデーション)技法にオススメのメディウムです。また、調色で同じ色をもう一度作るのは難しいモノ。その場合にも「パキっとした境界線からボワッとしたグラデーション」として表現が可能です。

筆はぺんてる株式会社のネオセーブルから、塗る面積によって使い分けています。

広い面積・最初の塗りには「平筆14号」

色が薄い場所・やや細かめの場所には「平筆6号」

ツインアイやピンポイントの塗装には「丸筆0号」を使用しています。

ウォッシング

ウェザリングに含まれる技法に「ウォッシング」があります。

ウォッシングは"washing(洗浄)"という意味で、模型などでも「一度汚してから・洗う」工程をワンセットとした技法です。

使用感の演出。完成してから時が経ったような演出とともに……

- 凹みモールドに影色を入れる「スミイレ」

- 色の統一感を演出する「フィルタリング」

……などを兼ねることも可能な技法です。

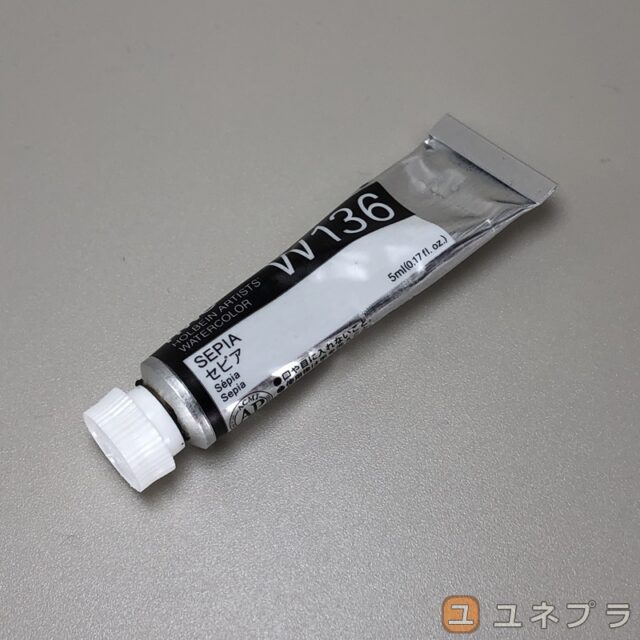

ウォッシングで使用した道具

- ホルベイン画材 透明水彩 セピア

- ティッシュ

ホルベイン画材株式会社の透明水彩から「セピア」を選択。茶色系の色です。それを水で3倍ほどに薄めてザックリと全体的に塗装。乾かないうちに……

ティッシュで包むように水分を取ります。その後、重力を意識しつつ拭き取り、微調整。少ない手間ながらも使用感が生まれ、スミイレの兼用も可能なウォッシング。お気に入りの技法です。

ドライブラシ

ドライブラシは筆につけた塗料をティッシュなどでしっかり拭き取り、乾かしてから(ドライにして)からキットにこすりつけるようにして塗る技法です。

使う色によって得られる効果は変わりますが、シルバーを使った場合は「塗装が剥がれた感じ」の表現が可能です。

ドライブラシで使用した道具

- ターナー アクリルガッシュ シルバー

- 使い古しの筆

ターナー色彩株式会社のアクリルガッシュからシルバーを選択。

メタリックに分類される絵具です。

エッジや角にこすりつけるように筆を動かして、塗装が剥がれた感じを表現していきます。

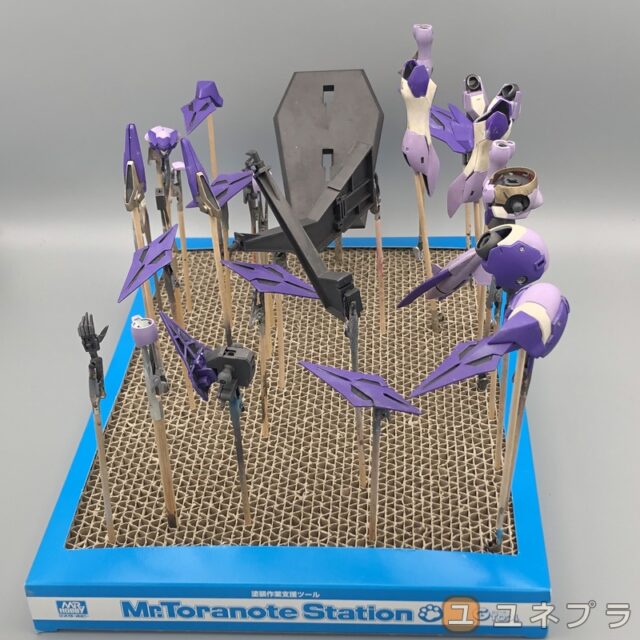

デカールの貼り付け

極薄のデカールを貼り付けることで情報量アップを狙います。デカールにも種類がございますが使用するのは「水転写デカール」。水で湿らせることで剥離紙から剥がし、貼り付けるタイプのデカール。位置がずれても水で湿らせることで微調整が可能なのも良いところです。

デカールの貼り付けで使用した道具

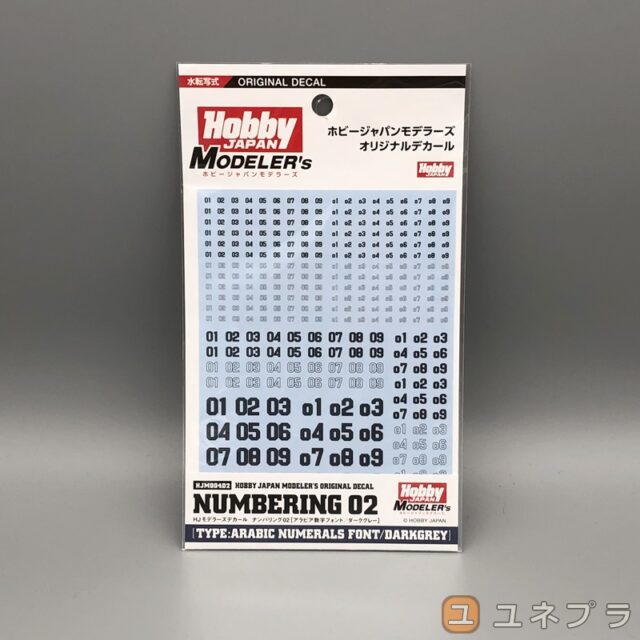

ホビージャパン モデラーズデカール ナンバリング02 ダークグレー

ホビージャパン モデラーズデカール コーションB ブラック

- ホビージャパン モデラーズデカール コーションB ブラック

- ホビージャパン モデラーズデカール ナンバリング02 ダークグレー

使用したデカールは以上の2つ。ワンポイントにナンバリングを貼り、意味を考えつつも賑やかし優先でコーションデカールを貼ります。

トップコート

塗膜・作品の保護のためにトップコート(仕上げ塗装)を行います。

トップコートで使用した道具

- ターナー色彩 U-35 ACRYLICS マットバーニッシュ

- ターナー色彩 U-35 ACRYLICS グロスバーニッシュ

- ターナー色彩 U-35 ACRYLICS グレージングメディウム

- タミヤ スプレーワーク ベーシックコンプレッサー (エアーブラシ付き)

ターナー色彩株式会社のU-35 ACRYLICSに含まれる仕上げ材を使います。マットバーニッシュを基本として少量のグロスバーニッシュを添加。湿度が高いことによる白化現象対策です。

筆であればこのまま塗り進めればOK……なのですが、持っているコンプレッサーのエア圧では調整が必要でした。……ので、ここからは試行錯誤です。

試行錯誤メモ

大体ですが比率は、

- マットバーニッシュ 60%

- グロスバーニッシュ 20%

- グレージングメディウム 10%

- 水 10%

バーニッシュ単体では水を添加しても、砂吹きが限界であり回数が必要……筆の方が楽かな?という感じでした。

乾燥が早く、エアブラシで吹くのが難しい。

そこでグレージングメディウムを添加。グレージングメディウムの効果は、

- 乾燥時間の遅延

- 光沢感の上昇

- 透明性の上昇

- 流動性の上昇

などであり、もしかしたらリターダーでも良いかもしれませんが……。ともかくグレージングメディウムを添加することでウェットな状態で吹いても垂れることなく、1~2回の塗装でキレイなつや消しへ。

結果として筆よりもスピーディーに進めることが可能となりました!

コメント